Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (AI) ha trasformato il modo in cui interpretiamo il mondo attraverso le immagini satellitari, aprendo nuove frontiere nella scoperta di risorse naturali e siti archeologici.

La capacità dell’AI di analizzare archivi storici di immagini satellitari, spesso raccolti decenni fa, sta permettendo di estrarre informazioni preziose che erano rimaste nascoste. Questi dati, originariamente acquisiti per scopi diversi, si rivelano oggi una miniera d’oro per scienziati, archeologi e geologi.

Personalmente paragono questa nuova attività di ricerca a quella di eruditi e studiosi moderni che scavano con pazienza nelle biblioteche dei monasteri benedettini, dove furono copiati pazientemente testi antichi in latino e greco che altrimenti sarebbero andati perduti nei secoli delle invasioni barbariche e ed in quelli più oscuri del Medio Evo.

Di fatto l’AI, attraverso la fusione di immagini satellitari e l’analisi avanzata, sta riscrivendo la nostra comprensione del passato e delle risorse del pianeta, facendo letteralmente tesoro del potenziale di vecchie immagini satellitari conservate negli archivi e per lo più mai utilizzate. È un fatto che, data la complessità e la lentezza delle tecniche di fotointerpretazione basate su operatori umani e tool software tradizionali, i satelliti di osservazione della Terra attualmente operativi producono una mole di dati molto superiore alla nostra capacità di elabolarli e smaltirli (il che ci dovrebbe far riflettere sulla nostra dissennata corsa ad avere sempre più satelliti in orbita, a scapito della capacità di processamento dei dati).

La fusione di immagini satellitari consiste nell’integrare dati provenienti da fonti diverse, come sensori ottici, radar (SAR) o iperspettrali, per creare un’immagine unificata che combini i punti di forza di ciascun tipo di dato. Questo processo è essenziale per ottenere informazioni più dettagliate e utili, ma è anche complesso, richiedendo l’allineamento di immagini con risoluzioni, bande spettrali e prospettive diverse. L’AI, grazie a tecniche di apprendimento automatico e deep learning, ha rivoluzionato questo campo.

Algoritmi come le reti neurali convoluzionali (CNN) e le reti generative avversarie (GAN) sono in grado di allineare automaticamente immagini satellitari, correggendo distorsioni geometriche o radiometriche. Ad esempio, le GAN possono combinare immagini ottiche a bassa risoluzione con dati SAR ad alta risoluzione per generare immagini composite che mostrano dettagli precedentemente inaccessibili. Un caso recente del 2025, riportato da Ultralytics, ha visto l’applicazione della super-risoluzione per migliorare immagini satellitari di Tolone, in Francia, passando da una risoluzione di 10 metri a 5 metri. Questo ha permesso un’analisi più precisa delle infrastrutture urbane e delle risorse agricole, dimostrando il potenziale dell’AI nell’ottimizzare i dati storici.

In figura un esempio di imaging a super risoluzione: Tolone, Francia, migliorata da 10 m a 5 m. Copyright: Ultralytics

In figura un esempio di imaging a super risoluzione: Tolone, Francia, migliorata da 10 m a 5 m. Copyright: Ultralytics

Un altro esempio significativo è il lavoro di Exprivia per l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che utilizza l’AI per fondere dati dei programmi Cosmo-SkyMed (SAR) e PRISMA (ottico). Questi sistemi integrano immagini per monitorare l’inquinamento marino e terrestre, come nel progetto CleanSeaNet, che supporta risposte rapide a disastri ambientali. L’AI automatizza l’elaborazione di grandi volumi di dati, riducendo i tempi e migliorando l’accuratezza rispetto ai metodi tradizionali.

Un aspetto cruciale è la capacità dell’AI di gestire il rumore, come nuvole o ombre, che spesso compromette la qualità delle immagini satellitari. Algoritmi avanzati, come quelli basati su U-Net o Pix2Pix, filtrano questi artefatti, rendendo le immagini fuse più chiare e utili per applicazioni pratiche, dall’agricoltura di precisione alla gestione delle risorse idriche.

Ma, come anticipato, l’AI non sta divenendo essenziale per sviluppare nuovi e più potenti tecniche di elaborazione delle immagini. Essa ci aiuterà a sfruttare gli archivi storici di immagini, altrimenti dimenticate, alla ricerca di tesori nascosti.

Gli archivi storici di immagini satellitari, come quelli di Landsat (attivo dal 1972) o del programma Copernicus, contengono decenni di dati che, grazie all’AI, possono essere riesaminati per scoprire informazioni nuove. Questi archivi, spesso raccolti per scopi generali come il monitoraggio climatico o agricolo, si stanno rivelando preziosi per identificare risorse naturali e siti archeologici.

Per quanto riguarda la scoperta di nuovi giacimenti di risorse naturali, l’AI si candida a diventare il geologo del futuro. L’AI è particolarmente efficace nell’identificare risorse naturali analizzando firme spettrali uniche nelle immagini satellitari. Ad esempio, nel 2025, algoritmi di machine learning siano stati utilizzati per caratterizzare materiali geologici e minerari, individuando potenziali giacimenti di litio nel deserto di Atacama. Questi algoritmi analizzano bande spettrali nel vicino infrarosso per rilevare minerali come litio o rame, riducendo i costi e i tempi dell’esplorazione mineraria rispetto ai metodi tradizionali.

Un altro esempio è il progetto Ciseres dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che utilizza l’AI per monitorare la qualità dell’acqua e dell’aria. Nel 2025, questo sistema ha analizzato immagini satellitari iperspettrali per rilevare inquinanti come il metano, supportando la gestione sostenibile delle risorse idriche in regioni agricole. L’AI ha anche permesso di confrontare immagini storiche per identificare cambiamenti ambientali, come l’esaurimento di falde acquifere, offrendo dati cruciali per la pianificazione delle risorse.

La capacità dell’AI di elaborare grandi volumi di dati storici consente di mappare aree remote o inaccessibili, dove le esplorazioni sul campo sarebbero impraticabili. Ad esempio, l’analisi di immagini Landsat degli anni ’80 e ’90 ha permesso di identificare depositi minerari in regioni desertiche, sfruttando variazioni spettrali che l’occhio umano non avrebbe mai rilevato.

Fin qui si parla di storia della Terra. E per quanto riguarda l’archeologia, che è la storia dell’umanità, può l’AI aiutarci a scoprire qualcosa del nostro passato?

Di fatto, uno dei campi più affascinanti in cui l’AI sta lasciando il segno è proprio l’archeologia. Gli archivi storici di immagini satellitari, combinati con tecniche di apprendimento automatico, stanno rivelando siti archeologici nascosti sotto la vegetazione o il suolo, senza la necessità di scavi invasivi.

Un caso straordinario è la scoperta della città Maya di Valeriana, annunciata nell’ottobre 2024 e pubblicata su Antiquity. Utilizzando dati LiDAR raccolti nel 2013 nello Yucatán, in Messico, gli algoritmi di AI hanno identificato strutture nascoste sotto la giungla, come colonne di pietra e fortificazioni. Questi dati, originariamente acquisiti per studi ambientali, sono stati riesaminati con tecniche di deep learning, dimostrando come gli archivi storici possano contenere tesori nascosti.

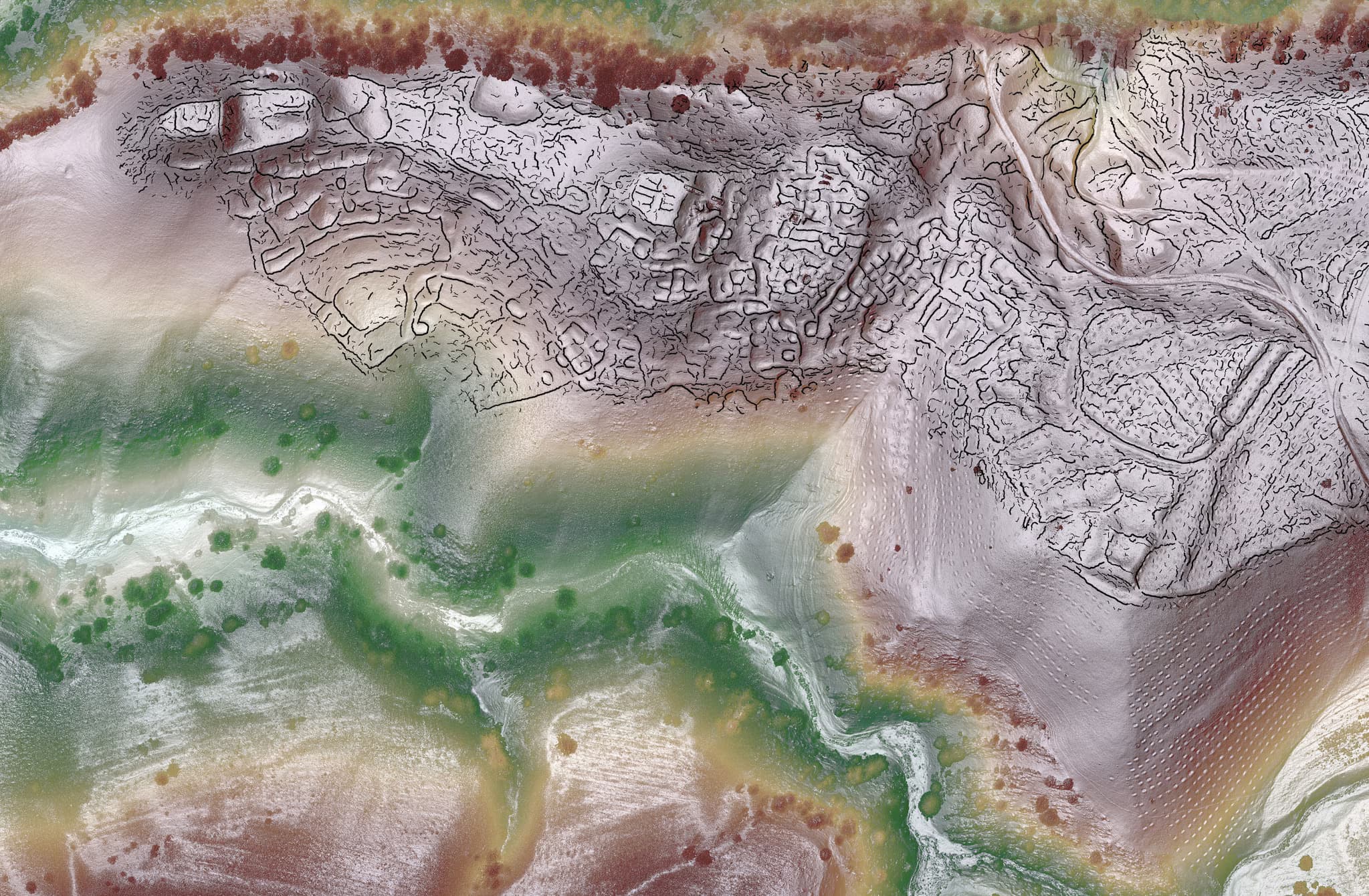

Un altro esempio è la scoperta di Tugunbulak, una città medievale lungo la Via della Seta in Uzbekistan, riportata da National Geographic nel 2024. L’AI ha analizzato scansioni LiDAR per rilevare minime difformità nel terreno, mappando mura e fortificazioni sepolte. Questo approccio ha permesso di riscoprire un sito che, senza l’AI, sarebbe rimasto invisibile (vedi immagine di apertura).

In Italia, il progetto Cultural Landscapes Scanner (CLS) dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e dell’ESA, iniziato nel 2021 e aggiornato al 2023, utilizza l’AI per analizzare immagini satellitari di Copernicus. Il sistema identifica alterazioni del suolo o della vegetazione che suggeriscono la presenza di siti archeologici, come insediamenti romani o etruschi. Questo approccio non solo scopre nuovi siti, ma protegge il patrimonio culturale monitorando scavi non autorizzati.

Un caso più recente del 2024 è la scoperta di una tomba nabatea a Petra, in Giordania, dove l’AI ha analizzato immagini satellitari per individuare anomalie nel terreno, guidando gli archeologi verso 12 scheletri nascosti sotto il Tesoro. Questo ritrovamento ha fornito nuove informazioni sui Nabatei, dimostrando il potenziale dell’AI nell’archeologia non invasiva.

I vecchi, quasi dimenticati archivi storici di dati di Osservazione della Terra (alcune centinaia di Petabyte, con 1 Petabyte = 10^15 byte) diventano così una nuova, inesplorata, preziosa frontiera.

La vera rivoluzione dell’AI risiede nella sua capacità di estrarre nuove informazioni da dati vecchi. Gli archivi satellitari, come quelli di Landsat, Sentinel o Google Earth, contengono immagini che coprono decenni e che, grazie all’AI, possono essere analizzati con una precisione mai raggiunta prima. Algoritmi di apprendimento automatico possono confrontare immagini storiche per rilevare cambiamenti nel tempo, come l’erosione che espone siti archeologici o l’alterazione del suolo che indica giacimenti minerari.

Un esempio pratico è l’uso di immagini Landsat degli anni ’70 e ’80 per identificare variazioni nella vegetazione che segnalano strutture sepolte. In Egitto, l’AI ha aiutato a scoprire città perdute analizzando dati satellitari storici, rilevando anomalie spettrali che indicano la presenza di mattoni di fango o altre strutture. Allo stesso modo, l’analisi di immagini storiche ha permesso di monitorare l’impatto di disastri naturali, come inondazioni o deforestazioni, che possono rivelare siti archeologici precedentemente nascosti.

Nonostante il suo enorme potenziale, anche l’uso dell’AI presenta alcune sfide. La qualità dei risultati dipende dalla disponibilità di dataset di addestramento robusti, che in archeologia sono spesso limitati. Inoltre, i falsi positivi sono un rischio, richiedendo verifiche sul campo per confermare le scoperte. La risoluzione delle immagini storiche può anche essere un limite, sebbene tecniche come la super-risoluzione stiano mitigando questo problema.

Guardando al futuro, l’integrazione di nuovi sensori, come quelli iperspettrali o LiDAR, con l’AI promette di migliorare ulteriormente l’analisi degli archivi satellitari. Piattaforme come PlanetScope e Copernicus stanno già fornendo dati ad alta risoluzione, mentre l’AI continua a evolversi, rendendo possibili scoperte sempre più precise.

Dalla fusione di immagini satellitari per monitorare l’ambiente alla scoperta di città perdute come Valeriana o Tugunbulak, l’AI sta riscrivendo le regole dell’esplorazione scientifica. Questi strumenti non solo amplificano la nostra capacità di analizzare dati complessi, ma ci permettono di vedere il mondo con occhi nuovi, trovando tesori nascosti in immagini raccolte decenni fa. Con l’evoluzione della tecnologia, il potenziale degli archivi satellitari continuerà a crescere, promettendo scoperte che potrebbero cambiare la nostra comprensione della storia e del pianeta.